Dialogue2

聞き手・構成: 橋本倫史

小金沢健人(環境演出)×東岳志(サウンドスケープ・音響)×藤田貴大

『Light house』関係者鼎談 vol.1 -後半-

聞き手・構成: 橋本倫史

岡本尚文(宣伝写真)×川名潤(宣伝美術)×藤田貴大

怒りと表現

藤田 たとえば辺野古に行ったとき、わけのわからない怒りが湧き上がってきたりします。そこではもう俯瞰とか言ってられなくて、「この海を埋め立てようとするって、どういうことなんだよ」って考えると、理性のコントロールが外れそうになるタイミングってあると思うんです。辺野古に行ってみたり、ジェット機の音を感じたりしたときに、表現ってレベルとはまったく別のところで沸点があがる瞬間がある。ふたりのデザインにはそれを感じないんだけど、その怒りを自分たちの中でどうやって処理してるのか聞きたかったんです。

川名 僕自身は政治と直接的な関わりかたをするようになったのは、もちろん怒りが前提としてある。ただ、その怒りをダイレクトに伝えるのはなかなか難しいんですよね。

藤田 なんか、わかります。怒りって、漠然とした形のないものだと思うんです。誰かに届けないと、体内にある漠然としたもので、「基地反対」ってビラを貼ることで怒りを伝える方法もあるかもしれないけど、僕らはそれが表現にもなりうるし、怒りの出口をどう作るかを操作できる。

川名 その操作の仕方がずっとテーマになっています。怒りを怒りのまま伝えても、伝わらないんですよね。人は人の怒りを見たがらない。というか、本当に伝えたいことは怒りという感情ではなく、それをつくっている状況そのものなんですよね。怒りの原因となっている状況に、どうやったら多くの人に関心を持ってもらえるかということはずっと考えています。

岡本 さっきデニーさんの広報物の話(前半にて記述)もありましたけど、そういうものも底上げしてかないといけないなとは思うんですよね。だから僕も、選挙用のポートレイト写真を撮ったりもします。県民集会があればこどもを連れて行ったりもする。逆に言うと、怒りがないとこういうことはなかなか続けてはいけないですよね。

藤田 そうですよね。怒りがないと、引きの視点にもならないというか。

岡本 ここ数年、社会学系の人たちが沖縄について語ったものが相当数出ているんだけど、かたやアートはどうなのかってことを考えるんです。社会学的な文章とは違う形で沖縄を記録する、沖縄の今を伝えていくってことをやっていきたいし、そういうものがもっと出てきても良いのではないかと思っています。たとえば、もちろん米軍基地はなくなって欲しいと思っているんだけれども、ある人には戦車とか兵器とかが格好良く見えてしまうことってあると思うんですよね。それってどういうことなのか。忌み嫌うものが美しく見えてしまうこと。それを言葉で考えようとすると、ストレート過ぎてうまく広がっていかないんだけど、アートにはそれが出来るんじゃないかなと思っていて。

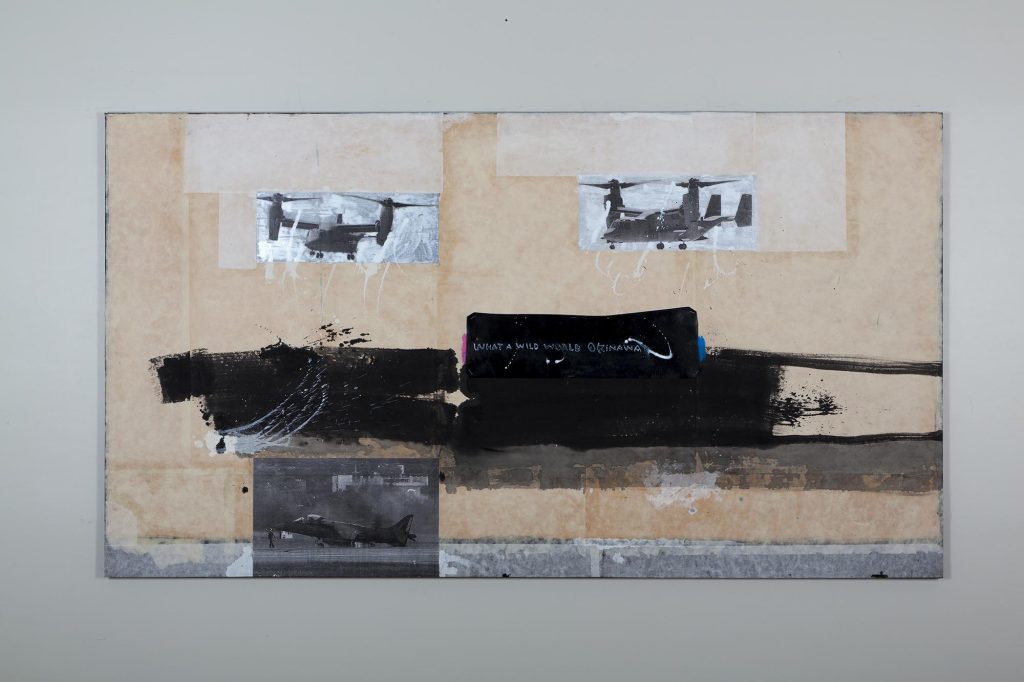

藤田 岡本さんが紹介してくれたTOM MAXさん(※)って美術家の方は、あえてミリタリーのものを素材として扱ったりもしてるんだけど、ミリタリーってそもそもの話、面白いんですよ。兵士に応募する若者を増やすために――例えばワッペンのデザインとか、広報的にもやたらと格好良く見せようとするんだけど。しかも、ミリタリーファッションには作家性がないんですよね。あるのは年代だけなんです。ミリタリーを収集する人たちって、誰が作ったかってことよりも、「この年代のドイツ軍のもの」みたいに収集の仕方をしていく。そういう顔の見えなさが、ミリタリーに惹かれてしまう理由でもあるというか。そこにまんまと乗せられている部分もあるよねっていう。

岡本 それが何なのかってことを考えない限り、駄目だと思うんです。沖縄に基地があるっていうことに対して、反対だけの意見があるわけではないですよね。事件や事故があっても米軍の黒人を格好良いと思う人もいるし、白人を格好良いと思う人もいる。そういう状況は何なのかってことを、常に考えていかないと。「辺野古の埋め立てに反対」ってあらかじめ出ている答えだけじゃなくて、そこにどういう経過があって、なぜ埋め立てに反対なのか、ひとりひとりが考え続けながら動いていくことが重要だと思うんですね。思考しなくなったらアウトだと思っていて、僕にとってはそのために写真を撮るっていうことがありますね。

イメージを広げる

藤田 今の話って、川名さんの仕事にも繋がるような気がするんです。いろんな政党の広報部も、「こないだの選挙と同じような見え方だと駄目だ」ってことで、いろんなデザインを加えていくわけですよね。人が投票にいくというのは、なにかチケットを買うのと同じように、そこにはデザインって出口があるはずで。そこでどこまでデザインを効かせていくか。デザインを効かせ過ぎて、ただコンテンポラリーなものになってしまうと、様々な層の人々の目にどう映ってしまうのか。デザインのコンテクストが高すぎると、届かないものになってしまわないか、とか。そのあたり、ふたりのバランス感覚って何なんだろうなって思いながら、自分の作品のチラシを眺めるんですよね。いや、これは自画自賛していいと思うけど、「これ以上格好良いチラシってあるかな?」って思うんです。これが池袋の芸劇に貼られているのも嬉しいし。

川名 こちらとしても、コンスタントに沖縄のことを考えながらいろんなアウトプットをやっている中で、今回この話がきたから、「ああ、また別のものが試せる」って感覚はあって。本の仕事だったら、もうちょっと情報量を入れていくんですよ。そこにいろんな手がかりを作っていくんだけど、今回の仕事についてはいろんなものが手がかりになりうるって形にするしかないし、するべきなんだろうなと。そこに岡本さんのこの写真があったから、全然別なアプローチができるなと思って、出来上がったのがこれだったんです。

藤田 岡本さんがこの写真を『Light house』の話し合いの場に出してくれたときも、「おお、辺野古か」って構えた部分はあるんです。でも、岡本さんの写真を見てると──いや、もちろん辺野古の写真なんだけど──僕が行った辺野古に見えなかったんだよね。

川名 知ってるニュースによって頭の中に出来上がった、特別な辺野古でもないんですよ。

藤田 なんだろう。ここにはストーリーがある感じがしたんですよね。

岡本 僕としては、本を読んだり写真を見たりしたときに、それぞれの人の中でそれぞれのストーリーが始まるといいなと思っているんですよね。この辺野古の海の写真もそうです。答えがひとつに向かって収束していくのではなくて、想像力を介して自分の物語として生き始めていくような感じ。決められたイメージから解放されてもっとイメージを広げて、常に考えることを喚起するようなことができたらいいな、と。

川名 そうですよね。了解で終わらせて欲しくない。

藤田 戦争もそうだし、今のコロナ禍もそうだけど、「何万人が死にました」とか「何万人が感染しました」っていう数字の迫力だけで、その酷さを知っちゃ駄目だと思うんですよね。ひとりひとり症状は違うし、ひとりひとりの背景には、さらに何人もの別の顔をした家族がいる。ひとりを知るってことは、ひとりの顔だけじゃなくて、いろんな人を知ることにもなる。そのひとりひとりって感じがなくなるのはよくないことだなと思うんですよね。

いろんな窓を設計する

──写真でも演劇でも文章でも、表現というのは「これが現時点での完成形です」というものを提示することでもあると思うんです。その表現をより遠くにまで届けようと考えた場合に、いちど完成させたものをなぞるように反復することで、前回の作品では届かなかった層にまでわかりやすく届くことに期待する、ということもありうるとは思うんです。でも、今日のお三方のお話としては、ひとつの答えに収斂させていくのではなくて、いろんな出口にたどり着く可能性に賭けたい、と。それってかなり大変な作業で、ひとつの真理のようなものを提示して、それを繰り返し訴えるほうが楽だと思うんですよね。

藤田 ああでも、今の話で納得したのは、地元のことばかり描いてたら楽ですよ、それは。「僕はここ出身だから、この土地のことを描いてます」って言うのは楽なんだけど、そうじゃない土地と出会って、そうじゃない土地を描くことで、まずは自分が変わったのを感じるんですよね。「ああ、そういう生き方もあるか」とか、「ああ、そういう食べ物もあるか」ってレベルでも、いろんなことを感じられたんです。それはつまり、いろんな窓に出会ったってことだと思うんですよね。窓っていうのが最近の僕の、ひとつのテーマ/モチーフなんだけど。いろんな窓が、実はあるんですよ。川名さんの仕事も、年間に何百という作品と出会って、その窓を作る仕事じゃないですか。写真っていうのも窓みたいなものだなと思うんですけど、結論がひとつの出口に限られている窓なのか、その中にいくつも出口がある窓なのかってことだと思うんです。結論がひとつに限られていることって、別に表現にしなくてもいい気がするというか。

川名 そう、わざわざ完成物にして届けなくてもいいんじゃないか、って。欲を言えば、こちらとしてもまだ答えが出ていないものを差し出して、その人にも窓の外を見てみる行動に出てもらいたい。出来上がったものを消費してもらっておしまいっていう、その先にどうにかいけないかってことを考えるんですよ。

藤田 宣伝美術って、まずそこだと思うんですよね。窓でもあるし、扉でもある。それを布だけまとった役者さんの写真をバンって使った宣伝美術にしちゃうと、そこにはもう、それしかないような気がしちゃうんですよね。でも、この岡本さんの写真だと、「なんかきれいな海だな」と思う人もいれば、岡本さんのTwitterを見て「ああ、これは辺野古の海なんだ」って情報をキャッチする人もいて、劇場に入るまでにいくつも窓や扉が用意されてるような気がするというか。これはいろんなとこで話すんだけど、200人が『Light house』を観にきてくれたとして、200人全員が拍手してくれなくたっていいと思ってるんですよね。「全然面白くなかったな」っていう人がいてもいいし、200通りの感想があることが大切だと思っているから、「藤田君の作品はほんと素晴らしい」みたいな拍手は要らないんです。賛同をもらいたくて表現をしているわけではないから、「こういう考え方もあるけど、違う考え方もあるよ」ってことを演劇では扱ったほうがいいんじゃないか。

──表現ってものに対するベタなイメージとして、「自分が描きたいことを描いている人たち」っていう印象がどこかありますよね。特にコロナ禍以降、不要不急という言葉が使われるようになってからは、「勝手に好きなことをやっている人たちに、どうしてお金を出さなきゃいけないんだ」っていうことが語られるようにもなって。でも、好きなことを表現するってことでは当然なくて、いかに違う出口を手渡せるかってことを、御三方はずっとされているわけですね。

岡本 演劇でも写真でも、観てもらった人の中で、それぞれのイメージで広がっていくっていうことがありますよね。あと、写真について言うと、撮影したものをプリントしたりデータをいじったりするときに、自分自身が撮影者から離れて、観る人になってるんですよね。藤田さんが観にきてくれた「俯瞰 All Along the Watchtower」の写真でも、こんな細かいところに何が写ってるかなんて、撮るときは見てないわけですよね。それを改めてプリントしたときに知ることとか、見えてくるものがある。自分自身にもフィードバックしてくるものがあるんですよ。自分に対してもそうだし、人に対してもそうで。だから、答えがあるものを出すんじゃなくて、考え続けるっていうのが、こういう現場の話なんじゃないかっていう気がしてる。

藤田 今回の宣伝美術を川名さんと岡本さんにやってもらってよかったなと思ってるんだけど、川名さんってめちゃくちゃなデザインをするときがあって。『小指の思い出』(2014年)の宣伝美術は川名さんにお願いしたんだけど、あのポスターを見ても、内容わかるわけないんですよ。「芸劇の後ろの階段あたりで、ひとりはガラガラに乗って、衣装なんて決まってるわけないから私服を着てきてもらって撮ったら?」みたいな感じで川名さんに言われて、それであのポスターになったんだけど。たまにあのポスターを見返して、「これ、何なんだろう?」って思うんだけど、このポスターの先にはいろいろあるなって思うんですよね。

川名 作ってはみたものの、僕にもわかっていない(笑)。ああ、でもね、お客さんじゃなくて藤田さんに向けて作ってるっていうのもありますね。「一手目の宣伝美術がこうなったら、この先どうするんだろう?」って。それを見てみたい。だから、人の解釈やその先の表現を見てみたいがための、自分の一手目がこれ、という感じです。

岡本 演劇のポスターって、昔から良いものはあるよね。それは、作品が始まる前に投げかけてるって部分があるんだろうね。

藤田 アングラの時代のポスターって、デザイナーと演出家の駆け引きがあったんですよね。でも、ある時期から説明的なポスターが増えてきて。ただ、演劇ほど曖昧なものってないと思うんですよ。ほとんど、映画もドラマもテレビで観れる時代になってきて。それがどういう作品かってことも大体わかった上で観ると思うんだけど、演劇は蓋を開けてみないとわからなくて。その曖昧さを楽しまないと、演劇って違うと思うんだよね。ただ明確なものをやりたいんだったら、演劇じゃなくてもいいと思うから。

※ TOM MAX /1941年沖縄県那覇市生まれ。多感な時期を米軍統治下で過ごし米国文化の影響を受けて育つ。一方で、米軍基地や戦争には一貫して異議を唱え、そうした作品を多数発表した。2015年没。

岡本尚文(おかもと・なおぶみ)

1962年東京都出身。和光大学人文学部芸術学科、東京綜合写真専門学校第2学科卒業。90年よりエディトリアルを中心にフリーランスとしてファッション撮影を担当。79年以来東京と沖縄を往復しながら活動。2008年に写真集『沖縄01 外人住宅 OFF BASE U.S. FAMILY HOUSING』発行。16年には“沖縄の夜の姿”をとらえた 2冊目の写真集『沖縄02 アメリカの夜 A Night in America』発行。19年12月刊行の『沖縄島建築 建物と暮らしの記録と記憶』ではディレクション・写真を担当。21年4月ホテルアンテルーム沖縄「Gallery 9.5 NAHA」に於いて『岡本尚文 写真展』開催。同年10月監修・撮影を担当した『沖縄島料理 食と暮らしの記録と記憶』を発行。http://www.okamotonaobumi.com/

川名潤(かわな・じゅん)

装丁家。1976年千葉県生まれ。2017年川名潤装丁事務所を設立。文芸、漫画の装丁やエディトリアルデザインを中心に活動。