Dialogue2

聞き手・構成: 橋本倫史

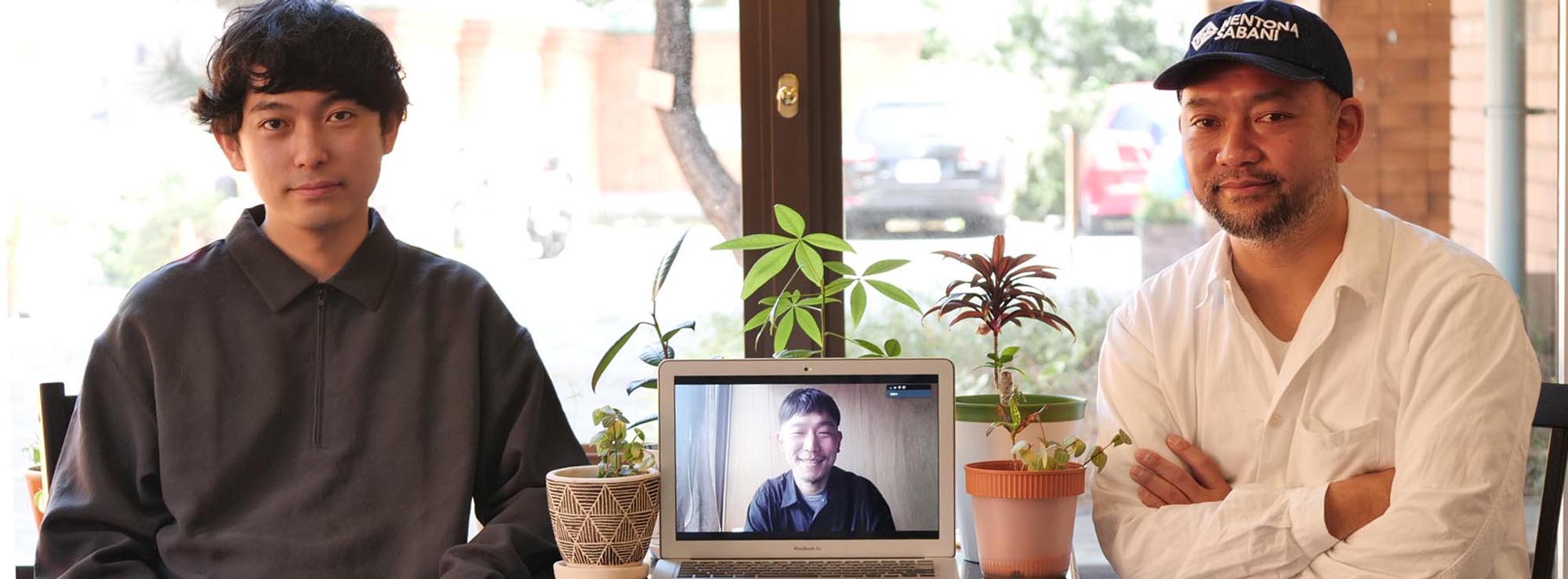

小金沢健人(環境演出)×東岳志(サウンドスケープ・音響)×藤田貴大

『Light house』関係者鼎談 vol.5

聞き手・構成: 橋本倫史

小金沢健人(環境演出)×東岳志(サウンドスケープ・音響)×藤田貴大

――小金沢さんがマームとジプシーの作品に携わるのは、今回の『Light house』が初めてです。藤田さんと小金沢さんの出会いから、まずは伺えますか?

小金沢 妻が昔からマームと仲が良くて、関係があったので、舞台を観てはいたんです。

藤田 だいぶ観てくれてますよね?

小金沢 『書を捨てよ町へ出よう』と、『てんとてん〜』、吉祥寺のキチムでやってた『ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜』と、それにLUMINE 0でやってたやつも観て。そのときの印象は、ある部分で、ものすごく盛り上がっていくところなんですね。あとになってそれが「リフレイン」だと知るんですけど、言葉が繰り返されて、エモーショナルな音楽も一緒にかかって、ぐわーっと盛り上がる。最初のうちは「こういう舞台機構なんだ」とか、「あ、ドラマーが生で叩いてる」とか、ちょっと傍観者みたいに観てるんですけど、ぐわーっと盛り上がったときに、自分も感情的に盛り上がってて。それが面白いのが半分と、うまく手玉に取られたような感じが半分あって。言葉の内容はおぼえてないんだけど、感情が竜巻みたいにのぼっていく感じははっきり残っていて、マームって面白いなと思いましたね。

――終演後にお話しする機会というのもあったんですか?

藤田 それははっきりおぼえていて。キチムで『ぬいぐるみ〜』を観にきてくれたとき、終演後に残ってくれて、結構話したんですよね。小金沢さんは僕とだけじゃなくて、映像を担当してた実子とかとも話してて。

小金沢 キチムのときって、藤田君が音を出してて、演出家が一番後ろでCDJを動かしてるのが面白かったんです。キチム自体がすごく狭いけど、そこでのセッティングも「あ、こんな最小限の機材で舞台ができちゃうんだ?」って、バンドみたいな感じで旅をしていくって印象が強かったですね。

――東さんが藤田さんと初めて会ったのは、2014年春の『まえのひ』ツアーのときですよね?

東 そうですね。最初はzAkさんが繋いでくれて、ケータリングのごはんを作って持って行ったんです。

藤田 最初に東さんと会ったときは、カレーを作る人っていうのもあるんだけど、「はんだごての人」って紹介を受けて。

東 それだけ言われても、意味がわからないですよね(笑)。まあ、なんでも作るのが好きやったっていうかね。それで、ケータリングを食べてもらったあと、前情報なしに作品を観て。結構ピュアに観れたところがあって、言葉の内容というよりも、体験的なところが残る感じがして、それが面白いなと思いましたね。

舞台と音の設計を委ねること

――さっきの「演出家がCDJを動かしていた」って話もそうですけど、藤田さんの作品って、これまでは基本的に、藤田さんが選んだ曲をかけて、藤田さんがこれまで集めてきたものを舞台上に配置するって形でずっと上演されてきたと思うんです。そこから今回、舞台上に配置するものと音との設計を他の誰かに委ねるというのは、まったくの新境地という感じがします。『Light house』の環境演出を小金沢さんに、サウンドスケープと音響を東さんに委ねようと思ったきっかけは何でしょう?

藤田 最初にキチムで話したあとにもう、青柳や実子と「ほんとに感じのいい人だね」って話をしてて、「小金沢さんは絶対マームに出たほうがいい」みたいな。もちろん、その前から小金沢さんが携わった本の表紙とか見てたし、インタビュー記事も読んでたからドイツにいたとかってことも知ってたんだけど、初めて話したときに「これが小金沢さんなんだ」って繋がった部分があって。そのころ、たしか仕立て屋のサーカスにも関わってましたよね?

小金沢 そうですね、うん。

藤田 それも「LUMINE 0」での公演だった記憶があるんだけど、僕の中で偶然が一致した部分もあって。『ぬいぐるみ〜』が終わって、『Light house』の構想を練り始めたとき、最初のプロットの段階で美術家がいるって設定があったんです。「美術家がパチンコ屋に並んでいる」っていう。そのプロットだけ持って、小金沢さんの個展がおこなわれていたカフェに行って、最初は「出演してください」ってオファーをしたんです。

――小金沢さんは実際『Light house』に出演されてもいますけど、環境演出より先に、出演のオファーをされてたんですね。

小金沢 えーっとね、僕の記憶だと、なんらかの形で関わってくれと言われたのが最初だと思うんです。なんらかの形って、面白いじゃないですか。「どうすんだろう?」って(笑)。ある種の宿題かなと思って、なんらかの形っていうのを自分なりに考えてみたんですけど、自分はほんとに気が多い人生を送ってきて、絵も描きたいし、写真も撮りたいし、音楽もやりたい――いろんなものの中に、舞台に立って俳優ってものをやってみたいというのがあったんですね。

藤田 え、あったの?!

小金沢 小学生のときにね。人前で演技をするってことは一体何なのかがわからなくて。自分は美術家なんですけど、パフォーマンスに傾倒していた時期があって、その頃仕立て屋のサーカスと一緒に組んだりしてたんです。そうやってパフォーマンスをやっていた流れで、KAATから「劇場を使ったインスタレーションをやらないか」と話があって、劇場という機構を使ったインスタレーションをしたんですね。それを経たあとに、今回「なんらかの形でかかわってくれ」と。

――小金沢さんの中でも、舞台作品に関わる流れが偶然できていた、と。

小金沢 そこで「なんらかの形でかかわってくれ」と言われたときに、「出演もいいかもしれない、パチンコ屋に並んでそうなんだよな」ってこともコソッと言っていて(笑)。そういうチョイ役でももちろんと思ってたんですけど、舞台に対する興味がいろいろあるので、「劇場を使ってこういうことをやったら面白いんじゃないか」ってことが自分の中にあったんですよね。

藤田 そのとき小金沢さんは何もピンときてなかったと思うんだけど、1か月後ぐらいに「Zoomで話したい」って言われて。そこでミーティングをしたとき、「関わるんだったら出演云々というより、もっと全体的なことにかかわりたい」って話をいただいて、僕はそれがすごく嬉しかったんですよね。

小金沢さんと東さんの縁

小金沢 KAATでイスタレーションをやったとき、「俳優がいなくても演劇って成り立つんじゃないか?」って、陰で思ってたんです。インスタレーションでも、見る人が見れば演劇になるんじゃないかってぐらい乱暴な考え方があったから、そういうことを実際に試してみたいって気持ちもあったんです。はたして俺が考えてきた舞台って、本物の劇団と一緒にやったときにどうぶつかるのか、お客さんは喜ぶのか――。それを考えていくと、もしも自分が美術をやるとなると、そこに流れる音とか明かりとか空気とか、全般に口を出したくなっちゃうと思いますってことを、最初の打ち合わせで伝えたんです。

藤田 オファーをする前に、小金沢さんのインスタグラムで、高崎で展示されてたドローイングを見たんです(2018年にrin art associationで開催された小金沢健人「3つのモノクローム」展)。それを見たときに、 この人が僕らがやってる沖縄の作業に加わると面白いことになるなって、直感的に思ったんですよね。それで――去年の10月に長野で『Letter』という作品をやったとき、小金沢さんが観にきてくれて。

小金沢 家族全員出てたんで(笑)

藤田 そう、小金沢さん以外のご家族全員が出ちゃってたから。あのとき、東さんが音響プランも音を出すのも全部やってくれてる状態で、ずっと山籠りしながら作業やってるところに、小金沢さんがきてくれて。そしたら、東さんと小金沢さんが再会した感じで話してるのを見て、「え、知り合いだったんだ?」って、それが不思議だった。

小金沢 あれは2009年か、鈴木昭男さんっていう伝説の仙人みたいなアーティストの方がいて、弥生時代の笛の土器が出土したところをママチャリで全部まわって、そこで笛を吹いて作曲してまわるって旅をしていたんです。僕はそれについていくって手を挙げて、京都の丹後から下関まで、日本海をママチャリで旅してたんですね。その旅の後半に、東くんがちょっと参加して。あれはどこで見にきたんだろう?

東 あれは米子かなんかやと思います。僕は映画の撮影で1週間ぐらい滞在していたんですけど、僕の友達のエンジニアが車で昭男さんに並走してて、現在地が刻々と送られてきていたんです。徐々に近づいてきてるのはわかってたんで、映画は撮影中やけど、よくわからない理由をつけて飛び出して、道路沿いで「昭男さーん!」って声をかけて、夜ご飯を一緒に食べたっていう感じですね。小金沢さんとはそのとき初めましてって感じでした。

小金沢 そのときが初めましてで、旅が終わって京都に帰ってくるときに、東くんちで一晩お世話になったことがあります。

藤田 そういう話を、ふたりが長野の山奥でしてて、「知り合いなんじゃん!」ってなったんですよね。それで今回、やっと空間のことや音のことを誰かに任せられるなと思ったんです。東さんとは『cocoon』の作業をしている最中でもあったから、音についても小金沢さんと東さんに任せたいなと率直に思ったし、これまでのマームには美術って立場の人がいなかったけど、小金沢さんがビジュアル面をすべてやってくれたらなってことを話して、丸投げできたって感じなんです。

沖縄で撮る/録ることと、沖縄に見立てること

――藤田さんの中では、その段階で小金沢さんと東さんに依頼しようと決めていたんですか?

藤田 『Letter』が終わったあと、小金沢さんとミーティングをしたんです。そこで小金沢さんが「東さんと一緒に音を考えたい」ってことを言ってくれて。

小金沢 音に関してもやりたいことはいっぱいあるんだけど、ぼんやりしたアイディアしか言えないから、それを具体的に落とし込んでくれる人として「東くんやな」と。『Letter』のすぐあとに、ロームシアターの中庭で角銅真実さんのコンサートがあって、僕が映像や照明の演出をしたんですけど、そのとき音で東くんが入っていて。あれあれ、またまた再会だ、と。それまで音のつくりかたとか知らなかったんですけど、その現場で「ああ、こういうふうにやったりしてるんだな」とわかって。

藤田 『Light house』に向けて、まずマームと小金沢さんで沖縄に行ったんですよ。そのときやんばるに3泊ぐらいしたんだけど、そのあと小金沢さんと東さんで沖縄に行ってましたよね?

小金沢 マームチームと一緒に沖縄をリサーチしたときは、ここに行くって予定が結構決まってて。やんばるに行っても、「うおー、なんか撮りたいな」とカメラを置くとね、2分ぐらいすると「もう行こうか」ってムードになる(笑)。そこでしっかり撮るために、もう一回沖縄に行こうと。それで、マームチームと一緒に行ったとき、沖縄しかいないセミがあちこちで鳴いてたから、そういう音も録りたいなと思って、ぜひ東くんと一緒に取材旅行にいこう、と。それで二人旅に出て、空港でレンタカーを借りて、東くんの半生を聴きながら車を走らせて。

藤田 え、そんな話してたんだ?!

小金沢 東くんは「山食音」ってお店もやってるけど、山と、カレーを作るのと、エンジニアをやることと、どこがどうして繋がっているのか知りたくて。初めは僕がドライバーやってたけど、途中から東くんが運転してくれるようになって。東くんってたぶん、細かいこともちゃんと気にする人なので、「俺がやったほうが早い」って運転もしてくれたんだと思う。

東 いや、そういうことじゃなくて(笑)。僕は耳の人やから、運転しながらでも判断できるんですけど、小金沢さんには見てもらわなあかんということで、運転をかわったんです。

藤田 ちょっと感動したのが、ラグビー部が喧嘩してる音源なんです。今回の作品の中でも、「ど、どう?」みたいな感じで消えたりつけたりしてるから、まだまだ取り組みが続いてる音源でもあるんだけど、あれはコザかどこかですか?

小金沢 あれはもう、昔の京都でしょ?

東 京都の地下の飲み屋からラガーマンが出てきて、殴り合いの喧嘩を始めるところに出会い、録音したんです。

藤田 そうなんだ。ずっと沖縄で録った音だと思ってた。それで言うと、ふたりが沖縄から帰ってきてミーティングをしたときに、「沖縄に行かなきゃ録れないっていうのは、それもそれでちょっと違うよね」って話になったのが印象的で。沖縄に行かなきゃ沖縄の音が録れないのはもちろんなんだけど、「仮に東京にいるんだとしても、たとえばこういう音に沖縄を感じてる」みたいなことって、『Light house』って名の下であれば通用するんじゃないか、って。あのタイミングでそういう話ができたのはすごく良かったなと思います。

小金沢 「お店でワイワイしてる音とか録りたいね」と話してたけど、それは東京にあるお店でもいいんじゃないかって話になって。映像としても、沖縄の強い陽射しのもとで撮りたかったけど、僕たちが行ったときはずっと曇ってて。それで言うと、東京の家から見える風景が意外と沖縄っぽくも見えるんですよね。

藤田 あのとき話してよかったなと思うのは、東京にいたって沖縄のことを考えられるってマインドはあるよねってことで。東さんは普段京都だけど、京都にいてもそれはできるし、「気長に沖縄にいて作業しなきゃいけない」ってことがルールだってことでは必ずしもなくて、「これって沖縄を感じるな」っていうときに撮影や録音をすればいいんだって話をできたのは、『Light house』って企画にも通じるとこだと思ったんです。沖縄にルーツがあるわけでもないのに沖縄のことを扱っているっていう、ちょっと引いたスタンスがあるから、ふたりがレコーディングに行ったあとのミーティングが僕の中では感動的だったんです。

戦闘機の音

――今のは創作過程における話でしたけど、それって出来上がった作品を受け取った観客の印象にも影響を及ぼしている気がしていて。今作では全編にわたって映像がスクリーンに映し出されてますけど、それは物語とリンクさせて「ああ、これは沖縄のどこどこの海だな」と感じさせるものではなくって、物語からずらすように、沖縄以外の風景が映し出されるシーンもあって。それを観ていると、この作品が扱っているのは沖縄にだけ限った話ではなくて、もっと別の場所にも通底する何かなんだっていう出口を感じるというか。

藤田 僕が特に感動したのは、チャプター3になったとき、どっか違う国の風景が広がるところで。チャプター3って、「このシーンは公設市場のあたり」とか「このシーンは栄町市場のあたり」とかって、結構具体的なことも台本には書かれてるんだけど、そこをちゃんとずらしてくれて、どこの場所でもありえるような話にしてくれていて。

――それは、「台本にはこう書いてあるけど、映像はそれとはずらして欲しい」って藤田さんから伝えてあったわけではなく?

藤田 いや、全然伝えてなかったんです。だから、そこはほんとに感動しました。

小金沢 本番の1週間ぐらい前まで、何もそういう話はなかったです。こっちで用意したものがあって、それを稽古場に入って微調整していくみたいな感じで。信頼して委ねてもらって、すごくのびのびやらせてもらいました。

藤田 一箇所だけ、戦闘機の音がどこでかかるかってことはセンシティブになってたんです。ただ、それも最終的に橋本さんの『水納島再訪』を読んだときに、「ああ、伊江島からも戦闘機が飛んでたんだ」と知って。だから、小金沢さんと東さんが提案してくれることと、自分が言葉にしようとしているところの照らし合わせはあったけど、あとは全部任せましたね。あの戦闘機の音、あれはふたりが沖縄を旅したときに録ったんですよね?

小金沢 そう。あれはもう、沖縄に着いた最初の日に録ったんだよね?

東 そうですね。もう、先に録ってしまいたいなと。あれは嘉手納基地の前にある道の駅で録ったんですけど、ちょうど道の駅が工事をしてて。その工事の音がすごく大きかったんで、気にしてたけど、それを上回る音量で。車で移動してても、戦闘機が飛んでると会話にならないので、通り過ぎるまで待って話すみたいなことを普通にやってたんですね。住んでいる人たちも、これは自然とやることかもなってことを車の中で話して、どうにかそれを使えるタイミングがあればってことは考えてましたね。

いかにして舞台上の環境を設計するのか

藤田 沖縄から帰ってきた次の日ぐらいに、小金沢さんがパイプウニのトゲを持って稽古場にきてくれて。そのトゲは、からからからからって、ささやかな音がするんですよ。そのささやかな音と戦闘機の音っていう、音の幅の話をしてくれて、そこから徐々に僕の中でもイメージができてきて。

小金沢 もともと「台本に沿って音楽を当てはめていくって考え方は採らないようにしよう」と考えていたので、東くんと一緒にいろんなドリームプランを最初に出したんです。「マイクを一切使わないのはどうかな?」「いや、できますねえ」とかって話してるうちに、沖縄って湿度がすごく高いよねって話になって。空港を出た瞬間に感じる、むわっとした湿度を出すために、湿度が一気に上がるエアコンはないかって探し始めて。

東 僕が熱望してたやつですね。フィールド・レコーディングを長くやっていると、「リアルって何か?」とか、「その場所のものって何か?」とかってことばかり考えるようになるんです。そうすると、音だけじゃないってことにわりと早い段階で気づかされる。どんなに暑い音を鳴らしても、湿度が上がらないと2割ぐらいしか説明できてないなと思うようになって。普通はそこを環境の演出でやるってなるんですけど、沖縄で録ってきた音を再生して、フェーダーを上げたら湿度も一緒にあがるみたいなシステムを熱望してます。

藤田 その話、ずっと言ってますよね(笑)。それで、小金沢さんがめちゃくちゃ高い加湿器を調べ始めて。でも、届いてみたら、そんな加湿してくれなかったんですよね。

小金沢 でっかい印刷工場をその加湿器でまかなってる映像が出てきたから、「これはいけるぞ」と。ただ、劇場はファンで常に換気されてるから、あっという間に蒸気がなくなっちゃって。ただ、スモークマシンと加湿器が舞台上にあって、それぞれ煙を出すときの音が違うので、そのホワイトノイズのグラデーションで演奏する楽しみがあとになって増えたんですけど。

藤田 湿度の話でいうと、昨年末に六本木で開催されたグループ展(「Encounters in Parallel」)があって、そこに小金沢さんも参加されていて。小金沢さんの展示は、水を床面に張って、20分とか25分でひとつのシークエンスが組まれていて――それを観たときに、「これって演劇じゃん」と思ったんですよね。キャストがいるわけじゃないんだけど、そこに椅子が置かれていることで、そこに人が座っていたのかもしれないなってことを想像する。その想像の中でシークエンスを見るから、演劇的に成立してたんですよね。その展示を観に行ったときにはもう、『Light house』の冒頭で食卓のシーンを描こうとしてたんだけど、自分のやろうとしてることは間違ってなかったなと思ったんです。

小金沢 なんかね、そういう環境を作ってムードを作っていくのは得意だと思ってたんですけど、そこに今までのマームで観たきたような、感情をぐーっと掻き立てるような言葉の力を導入したかった。言葉と俳優に関しては藤田さんの聖域だと思ってるので、もちろん僕は何もしなかったんですけど、そこをちゃんと分けつつうまくやれたなっていうのが印象としてあります。

ガマとマブイ

――『Light house』の上演を観ていると、映像や音についてとても繊細な作業がおこなわれているなってことが伝わってきたんですけど、それを特に感じたのがチャプター4で。物語が地下の世界に移り変わって、そこで戦時中のガマを想像するシーンが出てきますけど、そこでガマや壕の映像を直接的に使うってこともありえるとは思うんです。でも、そこで直接的にガマの映像を使うことも、戦争を直接的に表象する映像が使われることもなくて。ただ、そこに至るシーンで、実際の戦闘機の音が使われてもいる。そのあたりのバランスというのは、どうやって組み上げられていったんでしょう?

藤田 はっきりとおぼえてるのは、那覇に着いてから僕が疲れ果てて、「もう、言葉とか要らないんじゃないか」みたいなことを楽屋で小金沢さんに話したんですよ。言葉で何かを描くっていうより、言葉と言葉のあいだにある隙間の話をして。言葉があって、そのあとに1分とか2分とか映像と音だけの時間を繰り返すみたいなことがやりたくて。全部言葉で語ろうとするのは薄いかもしれないみたいなことを話したら、「ああ、それ、めっちゃ得意だわ」って小金沢さんが言ってくれて。あのチャプター4は、完全に那覇で作りましたよね。

小金沢 なはーとに入ったあとは、劇場を出て撮影しにいく時間はないので、これまでに撮り溜めたアーカイヴの中から僕も東くんも引き出してきたわけですけど、僕は昔音楽を作ったことがあって、発表しないままお蔵入りになってた音源があったから、「ここで使っちゃおう」と。

藤田 チャプター4で使ってるのは、実は小金沢さんが作った曲なんです。

小金沢 それを東くんに直してもらって、ここで使っちゃおうと。チャプター4になったところで、俳優たちがいろんなものを身につけて、戦争で負傷した人にも見えるようになっていくんだけど、それがいきなりギプスに見えるんじゃなくて、俳優の皆にはその道具を何かに見立てて使って欲しかった。バケツをかぶれば帽子になるし、パイプをこうやって覗けば望遠鏡になる。そういうふうに、物を見立てる。拾ったら何かに見立てて使うことができて、そのままポンと捨てられるものだと、どこに置いてもいいしどう使ってもいいから、舞台美術としてはやりやすいなと。最後のほうになって、そういうふうなところから発想していった気がします。

藤田 何かに見立てることで、そこにあるものがまったく違うものに見えてくるってことは、稽古場の段階から小金沢さんが話してくれてたことで。ちょっとプリミティブな話になり過ぎるかもしれないけど、ここにある石って、もしかしたら何万年も人に触られたことがない石かもしれないじゃないですか。そういうイメージと、マブイ(うちなーぐちで「魂」)ってもののイメージがつながって、誰にも拾われなかったマブイたちが地下に沈殿してるイメージが浮かんできたんです。『Light house』のラストでも、そういうマブイたちが沈殿している地下世界を“いっぺい”が彷徨うって状態を作ってみたくなったんです。

小金沢 ガマの中に行くと、マブイがまだいる気がする。

藤田 そう、拾われなかったマブイがあそこにはまだいると思う。

音を設計して、場所の前提を伝える

――ガマで思い出されるのは、『cocoon』に向けたフィールド・レコーディングで沖縄を訪れたとき、ガマの中でじっと佇んで、音を録っている東さんの姿で。東さんの作業は、一方では「ここでしかない音」っていうものを集めていくことがあって、もう一方にはそれを別の何かに見立てていくってことがあるように思うんです。

東 そうですね。音のほうもやっぱり見立てはあって、ほんとの鳥の鳴き声じゃなくても、明るい光のところでピーピーピーピーって鳴ると、鳥ってイメージが伝わることは普通にあって。今回の作品であれば、音そのものというよりも、音の響き方とかで、ここはどういう場所なのかっていう前提を伝える。ガマの中で水が滴る音を使うときに、その響き方によって場所の広さが伝わればいいなっていうのはありました。もうひとつ、劇の中で場面は変わっていくんだけど、そもそも沖縄はずっと沖縄で、土地は動かないって感じを音でやりたくて。

――それを音で表現するっていうのは、具体的にはどういうアプローチになるんでしょう……?

東 作品の中で、見た目はどんどん変わっていくんだけど、この低音の音だけはずっと流してもらったりして。あと、フィールド・レコーディングをやっていると、わりといろんな階層で音が鳴っているけど、ひとつひとつの階層がきっぱり分かれてないってことが段々見えてくるんですね。たとえば鈴の音が鳴っているとして、どこまでが鈴の音で、どこからが鈴以外の音かってことはもうわからなくて。もしも扉で隔てられているところで鈴が鳴っていた場合、それは音として聴こえてこないだけで、あるセンサーでは検知できる。そうなってくるともう、境目がないんですよね。その境目のなさっていうのは、録音物では絶対に表現できないんですけど、舞台上なら表現できる。舞台上にいくつかスピーカーを置いている理由も、そういうレイヤー構造を作りたいなと思ったからで。同じ音が出てるんだけど、シーンがリフレインするときに、今度は別のスピーカーからその音が鳴る――そういうめちゃくちゃ面倒くさいことをやってもらってるんです。鳴っている音は変わらないけど、音が出るスピーカーの位置が変わっている。それによって、お客さんが見ている方向がさっきと逆になるってことをちょっとやりたいなと思ってました。

小金沢 東さんと一緒に話してたのは、やっぱり劇場ってすごく安定した形になるんです。お客さんが客席に座って、その席に座ったまま、一方向を観る。その安定した形を壊したいなと。それがすごく大きなテーマとして、僕たちの中にはあった気がします。

藤田 お客さんが開演前と終演後に浴びる“客電”って照明があるんだけど、今回はそこも小金沢さんがデザインしてくれて。僕も結構演劇ってシステムを疑ってきたほうだと思ってたんだけど、自然と演劇のタイム感や物理的な条件にはまっちゃってるところがあって。でも、小金沢さんや東さんは、「なんでこれができないの?」ってことを疑ってくれるから、僕にとってもすごく良い経験だったなと思います。

東 わりと僕は、客席の角度を気にするんですよね。どの劇場でも同じやったらいいんですけど、劇場によって客席の角度が違っていて。客席に角度があって、上から俯瞰して見られると、お客さんは全体を把握するイメージになってくる。平たく見てるときは、舞台の奥から音が鳴ってもごちゃっとするので、あんまり奥から出さないんですよ。でも、俯瞰で見ると、奥から鳴る音を大きくすることで、その距離を楽しめる。

藤田 今の話を聞くと、LUMINE 0だとまた違うだろうなと思います。

小金沢 すごく大きい変更点としては、ルミネはスモークマシーンが使えないんですよね。あれだけ煙を出しまくってたのが、煙っていうものがい一切なくなるっていう大きな変更点はあります。それに付随して、あかりのほうが結構違うと思います。照明がかなり変わるかなって気がしてますね。

藤田 こないだちょっとプランの話をしたんですが、違うことになりそうだなって楽しみです。

小金沢健人(こがねざわ・たけひと)

1974年東京生まれ。武蔵野美術大学で映像を学び、在学中よりビデオによる映像作品の発表を始める。99年よりベルリンに拠点を移し、ヨーロッパを中心にアメリカ、ブラジル、インド、オーストラリアなどに滞在しながら制作発表を続け、その独特の映像表現は高い評価を獲得した。その後次第にドローイング、パフォーマンス、インスタレーションと表現領域を広げ、多彩で複合的な作品群と旺盛な制作活動に裏づけされた多才なアーティストとして知られている。Manifesta4、ドイツ(2002)、横浜トリエンナーレ(05)、Haus Konstruktiv、スイス(09)、あいちトリエンナーレ(10)、森美術館(10)、Haus am Waldsee、ドイツ(2012)、金沢21世紀美術館(18)、Buxton Contemporary、オーストラリア(18)、KAAT(19)、東京都写真美術館(19)などの展覧会に参加「Asian Art Award 2018」では大賞を受賞。

東 岳志(あずま・たけし)

山道具・菜食食堂・音楽の店『山食音』店主。サウンドエンジニアとして映画や音楽、舞台の音響、録音を担当する。音楽プロジェクト『野となり、山となる。At one with field.』では、様々なアーティストと協働し、音楽の生まれる場を聴く作品を制作。フィールドレコーディング、ハイキングなどのワークショップを開催し、多分野で自然にまつわることを行なっている。